レヴィは鳥取県庁の産業未来創造課と連携し、県内の中小製造業のDX推進を支援しました。産業未来創造課では「企業からの個別相談が部分的な課題解決にとどまることが多く本質的な解決につながらない」という課題を感じていました。そこで、新しいアプローチ方法を模索するために当社と連携し「DX推進のための課題発見ワークショップ」を実施しました。取り組みの背景や、ワークショップ実施後の効果について、産業未来創造課の高橋さん、小谷さんにお話を伺いました。

小谷さん

産業未来創造課は、鳥取県の産業振興と新産業創出を担う部署です。私たちの役割としては、既存の県内企業の支援はもちろん、スタートアップの育成や宇宙産業といった将来有望な分野の開拓まで、幅広い取り組みを行っています。特にDXについては、既存企業の業務改善や効率化を通じて成長を促す重要な入り口だと位置付けています。

高橋さん

県内の中小企業、特に製造業でDXがなかなか進んでいないという課題感がありました。以前、産業技術センターに在籍していた際に企業からの相談を受けていた経験から、個別の技術的な相談は来るものの、それが全社的な課題解決や実際の導入に繋がらないケースが多いことに気づきました。企業全体を見渡した課題の整理ができていないため、部分最適な解決策にとどまってしまうことが多かったのです。

高橋さん

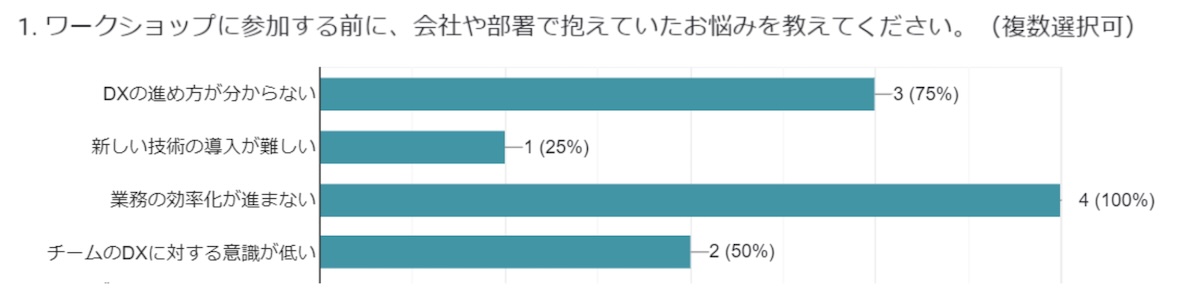

「課題発見ワークショップ」を実施しました。県内の中小製造業4社に参加いただき、各社から経営層、現場層など様々な立場の方に参加してもらいました。

小谷さん

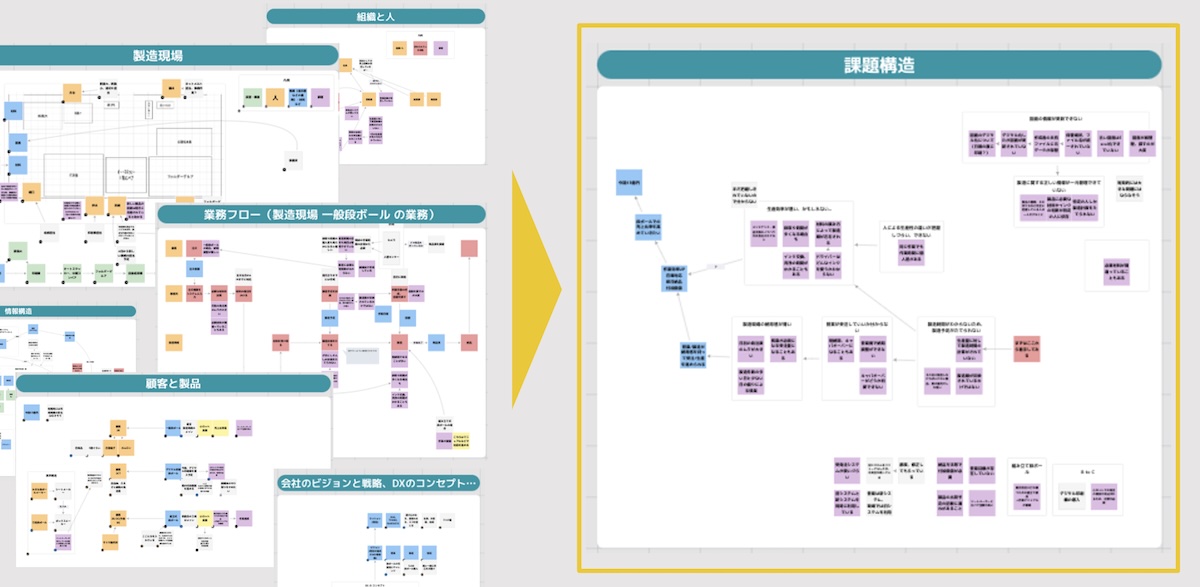

対話型モデリングツール「Balus」を使って、参加者全員で課題を出し合い、構造化・可視化していきました。経営層と現場層の視点の違いなどが明確になり、企業全体の本質的な課題が浮き彫りになりました。

高橋さん

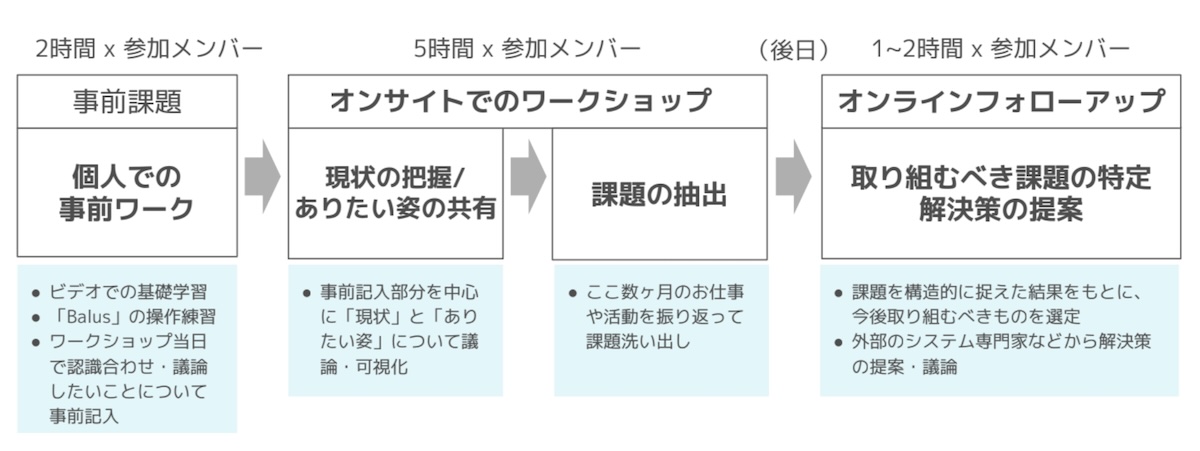

業務フローモデルを全員で描いていきながら議論し、課題を構造化していくのですが、その際のヒアリングや課題の構造化は、レヴィさんにファシリテートして進めてもらいました。リアルでのワークショップ当日は課題の可視化までを行い、その後、課題に対して優先順位をつけて具体的なアクションを決めていくという流れで、オンラインで支援を続けています。

小谷さん

参加企業の方々から「悩みが明確になった」「構造化・可視化の重要性を実感した」といった声をいただきました。DXについて、何から手をつけていいかわからないと感じていた企業が前に進めたという手ごたえがありましたね。ワークショップをきっかけにDX推進室を立ち上げた企業もあり、具体的なアクションに繋がっています。

高橋さん

また、社員それぞれが自分の業務だけでなく、隣の部署や前後の工程のことも考えないといけないという意識が生まれ、会社全体のことを考えるようになったという効果もありました。

高橋さん

はい、1社については期待と少し違った結果になりました。この企業は元々改善活動が進んでおり、ワークショップで新たな気づきを得ることが難しかったようです。企業の状況やレベル感に合わせたアプローチが必要だと感じました。

高橋さん

Balusを使って課題を構造化することで、出てきた課題を深掘りし、その原因を探ることができたことがよかったと思います。例えば、それぞれが異なる課題のように見えても、実際にはその根本原因は同じだったことがわかりました。これは課題の繋がりが可視化されたからこそわかったことです。

小谷さん

段ボール製品メーカーの企業では、「課題がたくさんありすぎて、どこから手をつけたらいいのか分からない」という悩みが解決できました。現在は具体的なアクションが決まり、業務手順の見直しやマニュアルの整備に取り組まれています。さらに、ワークショップに参加した営業メンバーが新事業を立ち上げるなど、人材育成にもつながっています。

小谷さん

そうですね。営業側がどういう仕事を受けるかという点含めて議論が進み、生産チームとの連携を進めています。

高橋さん

いろんな部署の方がワークショップに参加することで、会社全体を見る視点が養われて、このような良い結果がでたと思います。特に、経営層と現場層が認識をあわせて一緒に議論することが成功のポイントですね。

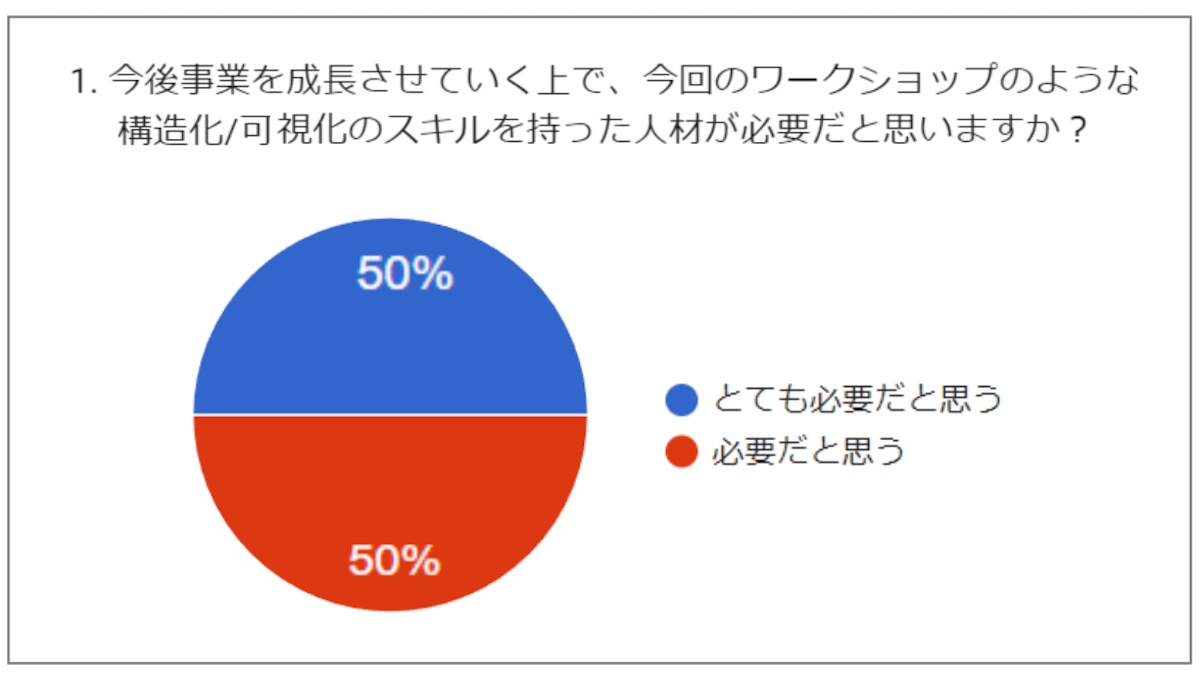

高橋さん

実施後のアンケートでは、参加者全員から「今後事業を成長させていく上で構造化/可視化のスキルを持った人材が必要」と回答がありました。こういった人材育成の取り組みは、企業の代表やマネジメント層の多くが必要性を感じていると思います。

高橋さん

ワークショップの実施で各社の課題が明確になり、その解決策を考えて取り組むステージに進めたのは大きな成果です。また、人材育成の面でもプラスの効果がありました。今回のような場をきっかけに、経営層や営業が意見をだしあい、共通認識をもてる企業文化を継続して作れるといいですね。

小谷さん

まだ動き出したばかりの取り組みですが、少しずつ成果が出てきていると感じます。今回のワークショップに参加した企業が変わり始め、それを見た他の企業も「なんであの会社は最近変わったのか?」「うちでもできるのでは」と関心を持ち、DXの取り組みの輪が広がっていくことを期待しています。

高橋さん

良い取り組みをどうやって広げ、継続支援していくかは課題ですね。DX推進が必要な企業はまだまだたくさんありますが、予算が限られているため、すべての企業に同じ支援を提供するのは難しいです。ワークショップ後も企業が自力で継続して取り組めるような支援の工夫が重要だと考えています。

小谷さん

最終的には各企業さん自ら、課題を出して構造化し、自分たちで解決に向けた動きができるようになるというのがゴールです。今回、課題が洗い出されたところで、各企業の皆さんの思考がすっきりされたと思います。そこができるかできないかで、その後の指針や具体的なアクションが決まってくるので。

高橋さん

まずは取り組みを始めることが大切です。始めないと次が見えてきません。完璧を求めすぎず、小さな一歩から始めることをおすすめします。

小谷さん

本当の課題は何かを一緒に考えることが重要です。経営層だけでなく、現場の声も丁寧に拾い上げることで、より実効性の高い支援ができると思います。

高橋さん

また、支援する側としては、課題発見から解決まで一貫してサポートできる体制を作ることをおすすめします。鳥取県の場合、産業未来創造課と産業技術センターが連携することで、課題整理から技術的な支援まで一貫してサポートできる体制をとっています。