AI食事管理アプリ『あすけん』を提供する株式会社askenは、栄養学とテクノロジーを融合させ、管理栄養士監修のアドバイスを通じて多くの人々の健康をサポートしています。累計1,200万人を超える会員を抱え、日本人の健康意識の高まりとともにサービスは持続的に成長を続けています。

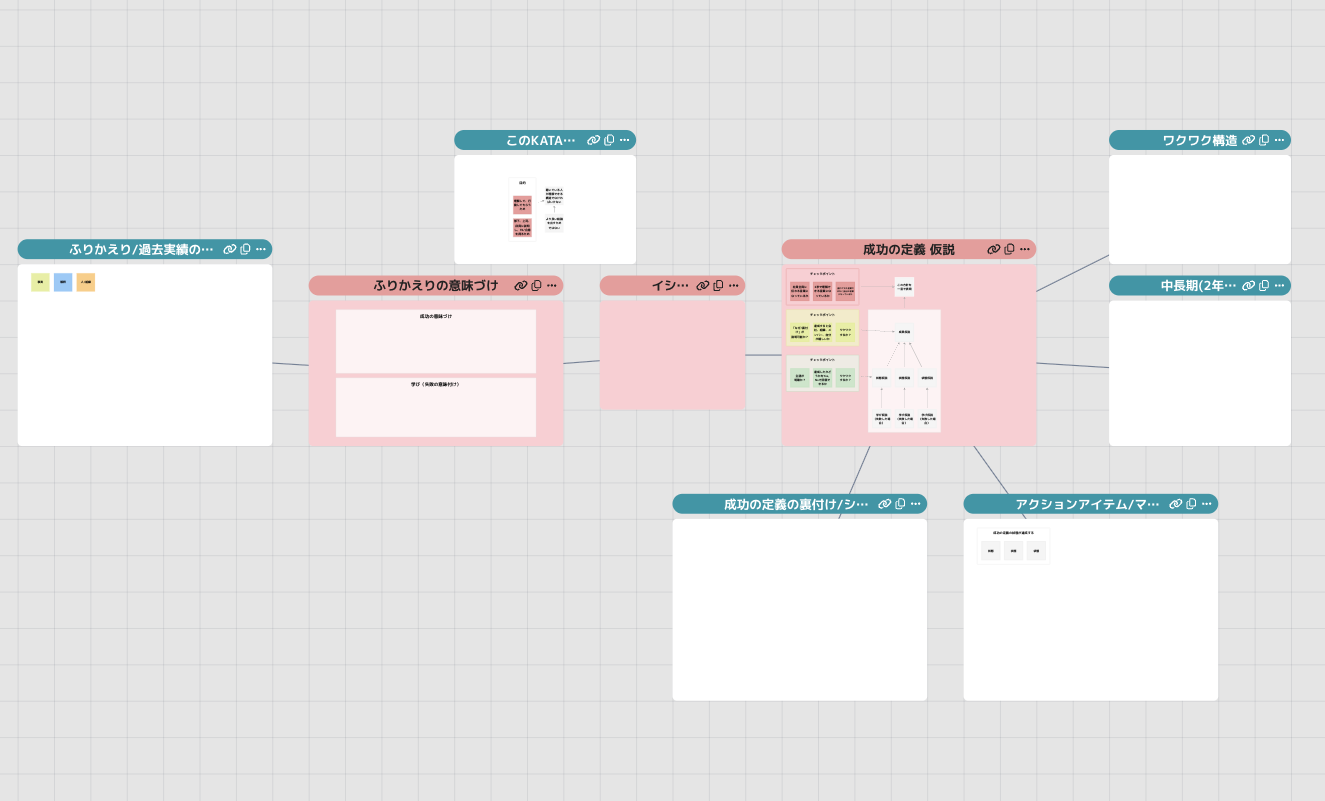

しかし、事業の急速な拡大は、同時に社内における情報の量と複雑性を増大させました。特にマネジメント層においては、多岐にわたる事業部を統括する中で、「体がいくつあっても足りない」という切実な課題に直面。マネジメントの属人化が進行し、事業を牽引できるリーダー層の育成が喫緊の課題となっていました。

そこで同社が導入したのは、構造化ツール「Balus」を活用した「構造化思考マネジメント道場 目標・方針設計編」です。これは単なる研修に留まらず、マネージャー陣が自身の業務を題材に「マネジメントの型」を構築し、現場で実践しながら磨き上げていくことを目的としています。

今回は、askenのコンシューマー事業本部を統括する福井さんへのインタビューを通じて、同社がどのようにマネジメントの属人化を乗り越え、「考える力」と「人を動かす力」を組織全体で底上げしていったのか、お話を伺いました。

福井さん

私は株式会社askenでコンシューマー事業本部の統括をしています。コンシューマー事業本部は『あすけん』アプリの事業全体を管轄しており、プロダクト開発部、マーケティング部、EC事業部、広告事業を展開するメディアソリューション事業部の4部門のマネジメントを行っています。

特にEC事業部とメディアソリューション事業部はマネージャーとして現場にも入り、事業計画の策定やメンバーの業務マネジメントにも携わっています。プロダクト開発部やマーケティング部についてはマネージャー陣と連携し、プロダクト開発方針や課金事業の事業計画を共に練っていく立場にあります。

福井さん

当時は、askenが急成長していた時期でもあり、いくつもの事業部を見ながら「これはもう、体がいくつあっても足りない」と感じていました。サービスの拡大に伴って、やらなければならないこともどんどん増えていく一方で、それに対応できるだけの人員や体制が追いついていなかったんです。

特にマネジメントの面では、組織の拡大に対して体制が整いきっておらず、人も足りていない。そんな中で、各部門・各領域を任せられるマネージャーやリーダー層の存在がますます重要になっていました。

忙しい中でも、マネージャーを育てなければいけない。中でも、事業と組織の両方を任せられるような、次の部長候補を育てていかないと、経営陣である私たちの動きもどんどん鈍くなってしまう。その危機感が一番大きかったですね。

福井さん

弊社は新卒採用を行っておらず、中途採用のメンバーのみで構成されていて、全員が異なるバックボーンを持っていたため、それを踏まえたマネジメントは非常に難易度が高いです。そのため、採用段階からかなり慎重にならざるを得ず、マネージャーポジションが空いていても、まずは一つ下のポジションで入社してもらって、フィットしたら昇格してもらうというケースも多くありました。

ただそれだと、すぐにマネージャー層が揃うわけではないので、内部での育成がより重要になっていきました。自分ひとりではとても手が回らないと痛感していましたし、任せられる人材をつくっていかなければ、という責任も強く感じていました。

福井さん

部長職を担える人材を育てたいという明確な思いがあり、ちょうどその候補となり得る中堅マネージャー陣が6名ほどいました。6人という人数は、集中的に取り組むにはちょうどよく、このメンバーとじっくり向き合いたいと思ったんです。

ただ、従来のような一般的なマネジメント研修では効果が薄いのでは?とも感じていました。自分自身も伴走しながら、今のaskenという会社や組織の状況を踏まえたうえで、「今、本当に必要なマネジメントとは何か?」を考える時間を持つことのほうが重要だと考えました。

マネージャー陣は、事業計画をつくったり、業務を管理したりといったことはすでにできていました。ただ、その一方で、会社のビジョンや想いを自分ごととして捉え、それを「なぜやるのか」という背景とともにメンバーに伝えて巻き込んでいくような力、つまり、組織全体を前向きに動かす力はまだ十分ではありませんでした。

背景の異なるメンバーが集まり、成長過程にある組織の中では、目指すべき「正解」も明確にはありません。そんな状況下でこそ、視点を増やし、自分の考えを言葉にして伝える力が求められる。そうした力を一緒に磨いていける場として、「道場」は非常に有効だと思い、導入を決めました。

福井さん

従来の研修のように、あらかじめ決まった「型」が与えられるわけではなく、自分たちでその型を現場の中からつくっていく、という点が大きく違いました。

当時ちょうど、askenが2030年までに目指すビジョンを掲げたタイミングで、マネージャー陣の育成と権限移譲をどう進めていくかが課題になっていたんです。現場の判断や行動に任せるだけでは限界がある中で、彼ら自身がより高い視点で考え、チームを動かせる存在になっていく必要があると強く感じていました。

レヴィさんと話す中で、最終的に行き着いたのが「人を動かす力」の重要性です。それは単に熱意があるかどうかだけではなくて、「やりたいことを構造化し、その背景にある"なぜ"を分解して言語化し、他者にきちんと伝える力」なんだと。そういう力が事業を前に進める鍵になると感じたんです。

マネージャーたちは、想いはあるけれど、自分で必要な視点に気づけなかったり、何かが抜けていたりすることもあります。だからこそ、自分の考えを構造化してみることで、初めて見えてくるものがある。構造化によって、一段上のビジョンや目標を自分の言葉でつくり出す力が養われると考えていました。

福井さん

どちらかというと、構造的に考えるのが得意ではないタイプのマネージャーほど、効果を実感しやすいと思います。現場では目の前の業務に追われてしまい、「なぜこれをやるのか」「会社のビジョンとどうつながっているのか」といった視点が抜けがちなんですよね。

実際に、チームがうまく機能していないように見えるケースもありました。そうした状況の根本には、マネージャー自身が言語化して「語る力」を持てていないことが一因ではと考えています。構造化することによって、自分の考えをきちんと分解し、背景や意図を含めて伝えられるようになると、チームにも良い影響が出てくると感じています。

福井さん

私はもともと編集の仕事をしていたこともあり、「見出しをつける」感覚には自信があります。Balusが自分にとって使いやすいのは、編集者が特集記事や書籍全体の構成を考えるときのプロセスと、とてもよく似ているからだと感じています。

例えば、「何が大テーマで、本質的に伝えたいことは何か」「それをどう表現するか」「構成要素に多角的な視点が入っているか」といった骨組みを考える作業です。これはまさに、構造化そのものです。

Balusも、まずは「見出し=タイトル」から考え始めて、そこに足りない要素や分解すべき項目を加えていくといった使い方が自然にできるツールなんですよね。見た目を整えるというより、「見やすくする」ことに意識が向く設計も、自分の感覚に合っていると感じます。

私はデザイナーではありませんが、編集者として、紙面のラフスケッチを描くような感覚で「ここを一番目立たせたい」「この図は大きく使ってほしい」とデザイナーに伝えてきました。Balusでも、それに近い感覚で「どこを一番見てほしいか」を明確にしながら構成できる。強調すべきポイントを言葉で整理するという意味でも、とても扱いやすいツールだと思います。

また、Balusのシンプルさも使いやすさの要因の一つだと考えています。以前使っていた他のツールは、できることが多すぎて余計なことに気が散ってしまいました。その点、Balusは本当に「考えること」に集中できるのでありがたいです。

福井さん

「道場」というテーマ自体は非常に良いものでしたが、進め方によっては抽象度が高くなりすぎてしまう懸念もありました。というのも、今回の参加メンバーはまだ発展途上のマネージャー層で、抽象的な話をどこまで自分ごととして理解し、実践できるかに少し不安があったんです。

実際、1〜2回目までは、全体的にややぼんやりとした雰囲気でした。テーマのイメージは掴んでくれていたと思うのですが、「自分で責任を持ってアウトプットを仕上げる」ところまでは意識が向いていなかった。そのままでは、座学の研修と同じで終わってしまうのではないかという焦りがありました。

そこでレヴィさんと相談して、個々の弱点を一緒に見ていただきました。例えば「この人はここが弱い」といったポイントに対して、それぞれに合った「お題」のような形でアウトプット課題を1on1で出してもらい、少しずつ軌道修正していったんです。

もちろん、それでも締め切りギリギリまで取り組まないメンバーもいましたが…(笑)。中には途中から大きく変化が見えたメンバーもいました。例えば、普段から私と業務を一緒に進めることが多いメンバーは、通常のミーティングでも、会話する中で「自分の視点が足りていないかもしれない」と自ら気づけるようになっていることがよくわかりました。はっきり言語化できなくても、「何かが足りない」ということに自分で思い至るようになったのは大きな変化だと思います。

また、もともとBalusの活用がうまく、事実ベースの情報をきれいに整理して構造化するのが得意なタイプのメンバーは、道場を通じてさらに意識が高まったように感じました。一緒に仕事をする中で、より一層組織内の情報共有や横連携にも目を向けてくれるようになり、「この辺の情報がチームに伝わってないよね」といった会話をしていると、月次のマネージャー情報共有会を新たに設けたり、定例ミーティングのアジェンダを全面的に見直してくれたりするようになりました。

道場の終盤で、実際にチーム目標をつくる段階になった時にも「みんなが楽しいと思える目標にしたい」と、これまでよりももう一段階上を目指す姿勢が見えてきて、それは非常に良い変化だったと思います。

業務上の接点が少なかったメンバーについては、途中の変化までは見えにくかったのですが、道場の最終回に向けて全員がしっかりアウトプットを仕上げてきていました。ちょうど4月に各チームでキックオフがあったので、その準備として「チームに向けて発信する内容をまとめる」というタスクが、自然と道場のアウトプットにもつながった形です。

私と同じ事業本部に在籍するマネージャー4名には、「事業本部全体のテーマと紐づけて、各チームの方針もつくってほしい」とお願いしたのですが、そこも本当によくやってくれました。キックオフ当日は、各チームからのメッセージが一貫性のある内容になり、私としては今までで一番、聞き手に伝わりやすい理想的な形のメッセージ発信ができました。

全体として、「チームを巻き込み、チームとして動かす」ということを本当によく理解してくれたと思います。

福井さん

良くも悪くも、ちょうどメンバーたちもさまざまなチーム課題に直面していた時期だったんです。例えば、「チームのみんながやる気を出してくれないんです」というメンバーがいて、「じゃあ、その原因は誰にあると思う?」と問うと、「自分かもしれません」と気づくみたいな(笑)。そういうやり取りの中で、「もしかして自分の言葉が足りないんじゃないか?」「伝え方が曖昧だったのかもしれない」と振り返る機会になっていたと思います。

また、ちょうど4月からマネジメントするチームが増えるタイミングのメンバーもいました。それまではプレイングマネジャーとしてチーム内の施策を細かく見ていく動きが中心でしたが、今後はチームごとの方針を策定したり、他部門との連携や事業部横断型のプロジェクトにも関わる必要があった。役割も視野も広げることが求められる中で、彼自身も「変わらなきゃ」という危機感を持っていたように思います。だからこそ、道場のフィードバックも素直に受け止めて、行動に移せたのではないでしょうか。

他にも、組織変更に伴う課題に向き合っていたメンバーもいましたし、ちょうど日常業務の中でいろんな課題解決に取り組む状況になっていた時期だったんです。そうした実際の困りごとがあったからこそ、「必要に迫られている」と実感し、道場での取り組みにも前向きになれたのだと思います。

また、5〜6人という少人数で進めたことも良かったですね。ふだんはあまり話すことのない自部門の課題や業務上の悩みなどの内面的なことも、同じレイヤーのマネージャー同士で共有することができて。「分かる、それ自分も同じだった」といった共感が生まれたり、「自分だけじゃない」と思えたり。そういう横のつながりができたことは、大きな前進だったと思います。業務上で発生する部門間連携だけでは生まれにくい、「仲間が頑張っているから自分もやろう」という気持ちが持てたのも大きかったです。

福井さん

「KATA(型)」があったことで、メンバーが思考を深める足がかりになったのは間違いありません。私がある案件について意思決定していった経緯を取り留めもなく話したところ、その内容をレヴィさんがうまく型にしてくださいました。そこから、「まずは全員この枠に当てはめて整理してみよう」となり、考え方がグッと具体的になりました。

最初は「この欄、何を書けばいいの?」と戸惑うメンバーもいましたが、いったんこちらが書いて見せると「ああ、あのことか」と気づいて戻ってきてくれる。それぞれのテーマに対して、自分の考えを一段掘り下げることができたのは、まさに型の力でした。

もちろん型には「正解」があるわけではないのですが、今回用意された型は、「多角的に考える」という視点を非常によく表現してくれていました。マネージャー陣は常に目の前の業務に向き合っている実務家たちなので、狭い範囲にフォーカスして物事を具体化していくことのほうが得意です。裏を返すと視野が限られがちで、例えばこちらが「この視点が足りないよ」と言っても、その視点を持つ意味自体が理解できていないと思考も深まりません。でも型があることで、「こういう角度でも見る必要があるんだ」と気づける。視点の広がりをサポートする役割として、とても良かったと思います。

福井さん

ありましたね。型があると、「どこを見ればいいか」が明確になるので、考え始めるスピードがまず格段に上がります。出来が粗くとも、「どこから考えるか」の時間を短縮できた分、確実に前に進みます。

一度アウトプットの型がまとまれば、フィードバックもしやすくなりますし、その後の修正も早くなる。「まずここを直そう。整合性のためにこっちも見直そう」と、全体の構成を一緒に考える流れが自然に生まれる。結果として、ブラッシュアップのスピードも全体的に上がったと思います。

型に沿ってアウトプットすることは、メリットがある一方で、「型を埋めて終わり」になるリスクもあるんですよね。でも今回は半年間しっかり取り組んだこともあって、途中から型を自分なりに変えていく人も出てきた。それは非常に良い傾向でした。「これで終わり」ではなく、「さらにこうした方がいいのでは?」という思考に至ったこと自体が、成長の証だと思います。

福井さん

今回の道場は、期初のキックオフとタイミングが近かったこともあり、振り返ってみると「始める時期はもう少し早めたほうがよかったな」と感じています。例えば、次年度が始まる2か月前くらいにアウトプットをまとめられるスケジュールで開催できると、チーム方針づくりなどにもより活かしやすくなるはずです。改善点としては、もっとお題や課題を明確にして、最初から年度のタイミングに合わせた設計にするのがよさそうです。

あとは、次回以降は「育成」ではなく「方針づくりのワークショップ」として実施するのもありだと思っています。道場という枠にとらわれず、場の目的や対象に応じて柔軟に設計していきたいですね。