青翔開智中学校・高等学校および静岡県立富士宮東高等学校では、生徒主体の学びを実現するために「探究学習」に力を注いでいます。問いを立て、調べ、考え、表現する──そうしたプロセスが重視されるなかで、現場の教員たちは、次第に「思考をどう整理し、どう伝えるか」という根本的な課題に直面していました。

答えのない問いに挑む場面では、曖昧なまま進んでしまう議論や、意図が正確に伝わらないアウトプットに、もどかしさを感じることも少なくありませんでした。また、探究活動を支える教員側にも、ファシリテーションスキルや指導方法の属人化という課題がありました。

こうした課題に対し、構造化/システム思考、Leviiによるきめ細やかな伴走支援が、教師と生徒双方の「思考の質」を変革し、探究学習を前進させる力となっています。

今回、探究学習の先進的な取り組みを続ける両校の教員──青翔開智の田村先生と、富士宮東の大端先生に、システム思考や構造化をどのように取り入れ、どのような変化が生まれたのかについてお話を伺いました。

田村先生(青翔開智)

教育歴は19年になります。青翔開智は開校当初から探究学習を学校の柱として取り入れていて、私自身も赴任後その中心で活動しています。もともと“探究的な授業”をつくりたいという想いが強く、常に「クリエイティビティをどう育むか」をテーマにしてきました。

大端先生(富士宮東)

私は公立高校の教員で、教員歴は8年目です。現在の勤務校での勤務2年目から探究の担当になり、最初は完全に手探りで進めていました。文科省から探究の方針は出ているものの、現場での具体的な取り組みは学校や教員個人に任されているのが実情で、温度差や属人化が大きな課題でした。

田村先生(青翔開智)

青翔開智では、開校後10年をかけて創造的に課題解決をできるようになるための探究の授業開発に取り組んできました。デザイン思考を活用することで創造的なアイデアが出るようになり、他にない青翔開智独自の教育プログラムを作ることができました。この新しい取り組みを通していくつかの課題も見えてきました。

特に感じていたのは、生徒たちとのディスカッションがその場の勢いや雰囲気で完結してしまい、せっかく議論しても領域理解の広がりやアウトプットの妥当性についての記録がうまくできていないということです。結果として「これで本当に仮説を検証できているのか?」「論理的なつながりがあるのか?」という論理性に関する不足を感じていましたし、外部評価として声をいただくこともありました。

大端先生(富士宮東)

公立高校である富士宮東高等学校でも探究学習には精力的に取り組んでいます。しかし、私自身が担当になった当初は手探り状態で、現場での課題が山積していました。最も大きいのは、学校全体での探究学習に対する「温度差」です。

探究学習の担当には、仕事に前向きで周囲から様々な業務を任される「何でも屋」的な存在の教員が任命されることがあります。こうした教員は若手であることも多く、探究に関する専門的な知見や経験がまだ十分でない場合も少なくありません。そのため、手探りの状態で役割を担っているのが現状です。 特に、探究学習のノウハウが組織として蓄積されにくく、担当者が変わるたびに方法論が変わってしまうという課題を抱えていました。誰が担当しても一定の質で実施できる「フレーム」の必要性を強く感じていました。

田村先生(青翔開智)

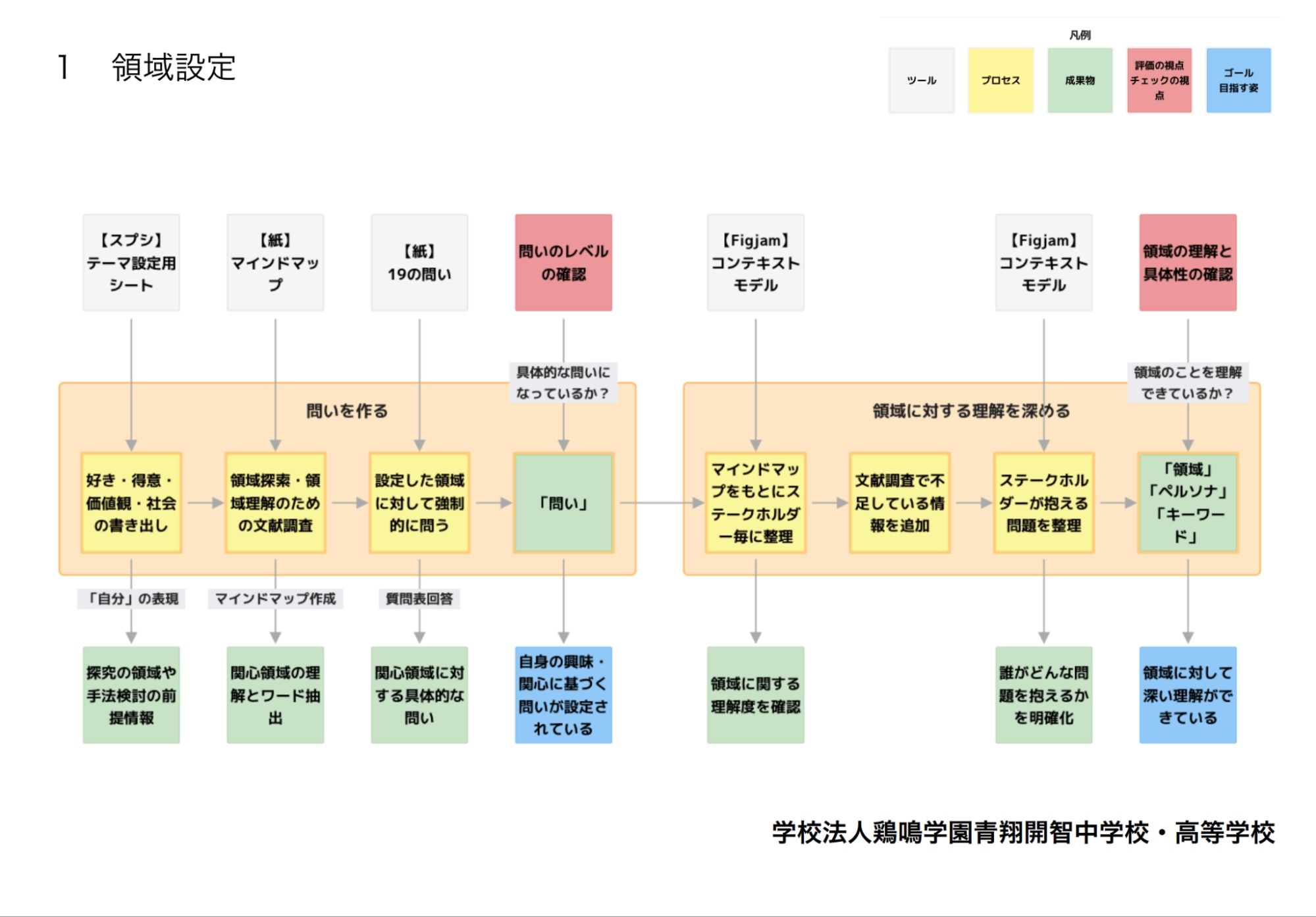

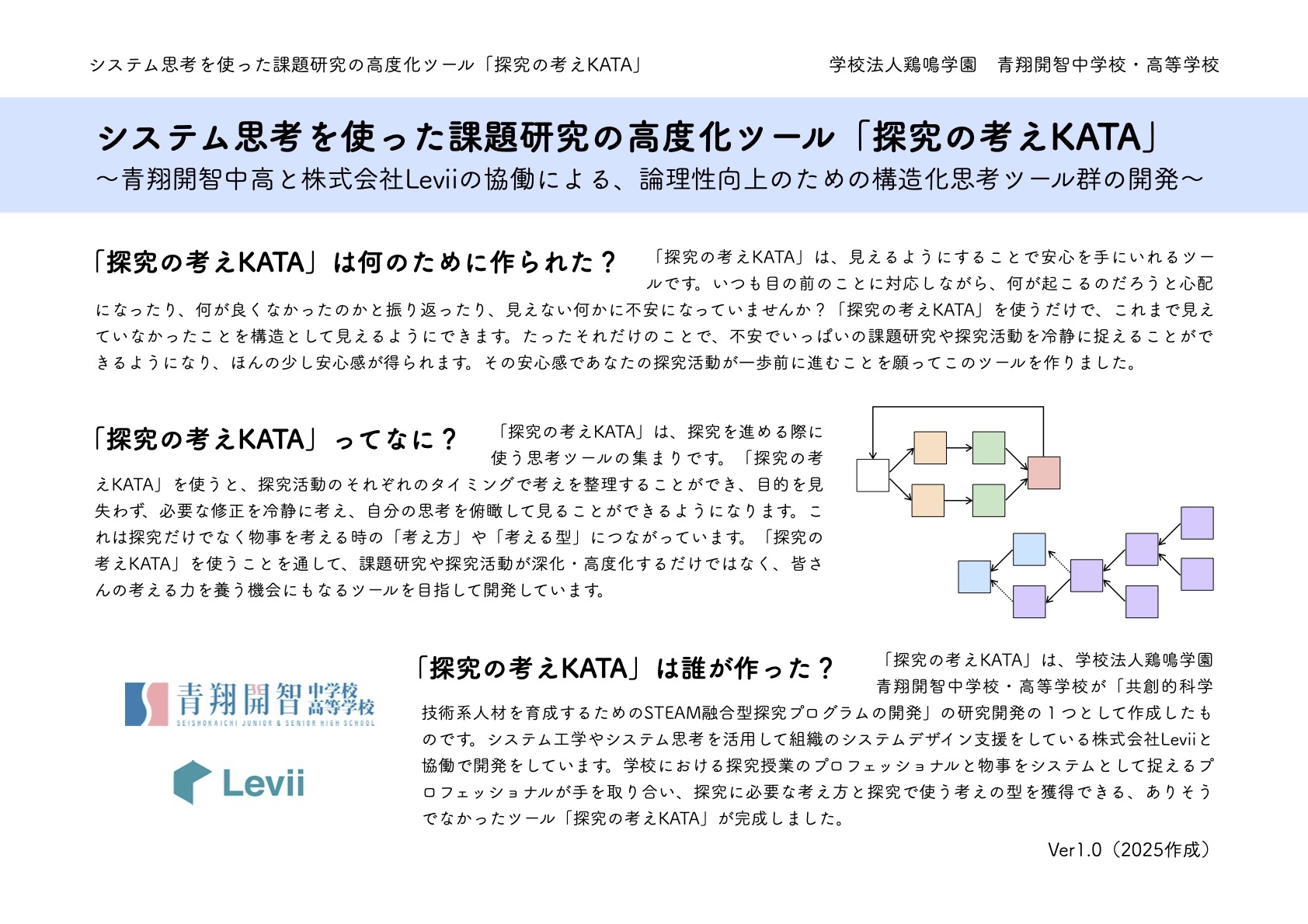

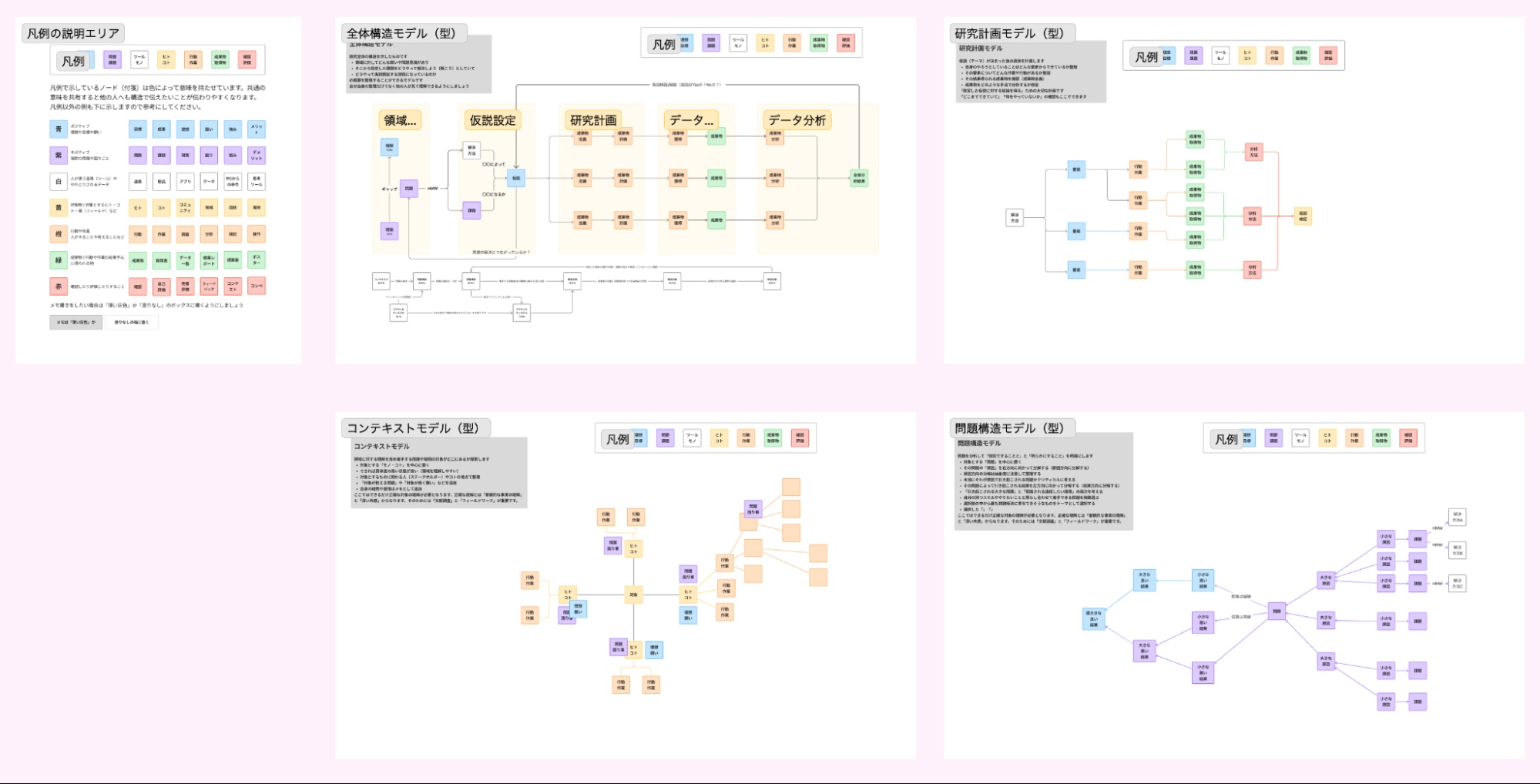

生徒たちの思考の質を高め、より深い探究へと導くため、様々な方法を模索していました。そんな中で、「構造化/システム思考」という考え方に出会い、その汎用性に魅力を感じました。物事を構造化して論理的に考えられるようになることは、探究だけでなくこの先の重要なスキルになると感じたからです。早速、生徒向けにワークショップを試みたところ、その有効性を実感し、本格的に授業の中での活用を決めました。

しかし、システム思考そのものには、学校現場でそのまま使える具体的な「フレームワーク」が存在しなかったんです。そこで、Leviiさんとの連携が始まりました。探究活動に特化したフレームワークを、Leviiさんと協働して試行錯誤しながら作成できたのは、私たちにとって非常に大きな価値でした。探究の進め方や段階、各段階での目的や取り組み内容をもとに、その時々の思考を助ける具体的なツールを提示してもらったことで、構造化のイメージを生徒も私も直感的に掴むことができました。

構造化するためのツールであるBalusについても大きな魅力を感じています。当初は「自由度が低いな」という印象で、他のツールの方がいろいろできて、大きさも変えられるし…と思っていました。しかし、使っていくうちに、「少ないルールの中でシンプルに作成する」ことが、かえって教育現場では強みになると気づきました。制約の中でルールが少なくてすむことは共通言語として使うハードルを下げる大きな要因だと感じています。生徒の使用デバイスによっては他のツールを使うことがある場合でも、Balus上で作業する際と同じ制約のもとシンプルな操作を徹底しています。

大端先生(富士宮東)

私の場合は、Leviiさんとの連携を通じて、教員の間で「思考の構造化」や「システム思考」といったキーワードが認知されるきっかけが得られたこと自体が、大きな価値でした。これまでも言葉としては知っていても、「では具体的にどうやるのか?」というHowの部分が分からず、スキルとして取り組めていない感覚がありました。

Leviiさんとのワークショップや学ぶ機会を通じて、言葉の裏にある本質を理解できるようになり、教員の一部に構造化に対する認識が広がっていきました。Balusは、思考という捉えどころのないものを「可視化し、触れるようにする」ツールとして、私たち教員にも、そして生徒にも大きな意義をもたらしてくれると確信しました。

田村先生(青翔開智)

まず感じたのは生徒の興味や問題意識のレベルが「可視化」され、彼らの理解度が直感的に把握できるようになったことです。これまでは、生徒の思考が言葉にするだけで終わっていたり、散らばっていたりして、議論の土台に乗らないことも多かったのですが、構造化して見えるようにすることで、「どの部分に興味があるのか」「どういう部分を指摘したいのか」という生徒の内面が伝わりやすくなり、教師側も理解しやすくなりました。

生徒自身も、点と点を繋ぎ合わせ、物事をロジカルに考えることの重要性を意識するようになりました。これまで曖昧だった前提や理由が明確になり、複雑なテーマでも迷うことなく、深掘りして扱えるようになったんです。本当にやりたいことと論理的な思考が結びつくようになったのは、生徒の学びにとって大きな変化でした。

教師のファシリテーションや指導においても、非常に有効です。フレームワークがあり、可視化されることで「ここまで理解が及んでいるんだ」ということが直感的に分かるので、次にどうファシリテーションすれば良いのか、具体的な方針を立てやすくなりました。 また、以前は先生方によって「ロジカル」や「論理的」の尺度が異なっていたのですが、共通のフレームを使うことで、そうした思考の物差しが合うようになってきたと感じています。これは、教員間の連携や指導の質向上に大きく寄与しています。Balus等を使った構造化は、単に思考を可視化するだけでなく、思考のフレームを共有し、具体的にイメージできるようになるツールだと実感しています。

大端先生(富士宮東)

私がBalusを使って特に実感しているのは、思考を可視化することで「立ち戻れる」ようになったことです。課題や問題に直面したとき、自身の思考プロセスをBalusで整理したり、生徒や同僚の悩み相談に乗る際に課題の構造を共有したりすることで、共通理解が生まれやすくなりました。これは、目に見えない「思考」というものが、Balusによって「触れる」ことができるようになった、という感覚に近いかもしれません。

生徒たちの中には、自身の思考が可視化されることで「自己変容を認識した」「思考のレイヤーで変化を実感した」という声も上がっています。彼らが自身の思考をメタ認知し、主体的に学びを進めるきっかけになっていることは、非常に意義深いと感じています。

一方で、公立高校の現場には課題も多いです。探究学習のファシリテーションは、個人テーマかグループテーマかによって求められる支援のあり方が異なります。しかし、いずれの場合も、一人ひとりの生徒に十分な時間をかけることには限りがあり、現場ではそのバランスを取ることが求められています。そのため、教師一人ひとりのファシリテーションスキルの向上が不可欠です。担任や副担任がクラス全体を見る現状では、それぞれの教員がファシリテーションスキルを習得しなければ、生徒に一方的な方向性を示唆してしまう懸念もあります。

青翔開智さんのような先行事例と比較すると、公立高校現場とのギャップはまだ大きいと感じています。しかし、Balusの導入やLeviiとの連携を通じて、「構造化思考」という共通の認識が広がりつつあることは、大きな一歩だと捉えています。

田村先生(青翔開智)

私は「プロを連れてきて何かをやると、自分だけでは見ることができない世界を創ることができる」と考えています。これは学校教育にも言えることで、探究学習に対する熱量やモチベーション、教員の経験に差がある現状において、構造化のような「フレーム」をプロと一緒に作ることは、特定の教員がいなくなっても高度な探究学習が継続できる仕組み(世界)を学校に残すことになるはずなんです。

どんな先生が来ても、やり方が分かっていて大きな負担にならないような、探究学習の「デファクトスタンダード」を創り出していきたいと思います。その活用をすることで、教師が思考のフレームを獲得し、どんな教育活動の局面においてもファシリテーションできるスキルを自然と備えて行くことを期待しています。

大端先生(富士宮東)

公立高校の現場では、リソースが足りていないのが現状です。しかし、Balusを活用することで、「聞く」「可視化する」だけで、生徒が自ら考えを整理し、答えに辿り着く手助けができます。また、探究学習においてだけでなく、生徒の悩み相談や進路相談の際にも、彼らが「なぜこの進路を考えるのか」を辿らせるツールとして非常に有効だと感じています。今後の教育に対する研修を受けている中で、Balusのような具体的なツールや、Leviiさんのような伴走支援は、「やりたいことは分かっているけど、どうやればいいか分からない」という現場のニーズに応えてくれるものだと思います。

私の個人的な期待としては、現在の出向先でも会話や相談に乗る際にBalusを使うことで、問題や課題の構造を認識できるようになってきました。今後、探究学習におけるそれぞれのステップをBalusで体系的に作っていきたいと考えています。

やる気のある教員がいても、ノウハウとしてなかなか蓄積できないという公立高校の課題に対し、Balusという「大きなフレーム」の中で、みんなでファシリテーションができるようになることを期待しています。