本イベントは終了しました。

「手戻りが多い」「後からやるべき作業が湧いて来る」「組織間のコミュニケーションが不十分」。実はそんなプロジェクトは多いのではないでしょうか。新たな製品開発プロジェクトが上手く進まないのはなぜか?をテーマに、その解決策であるシステムズエンジニアリングとプロジェクトマネジメントの統合について考え方を中心にお話しします。

社内のプロジェクトに目を向けると、派生開発・流用設計が多く、新しい製品を開発する機会はあまりないのではないでしょうか?既存製品や既存事業とは異なる専門性が要求される非連続な製品開発を成功に導くには、これまでとは異なるスキルやマインドセットが必要になります。このような環境では、専門性を高めることはできても、製品実現力を高めることは難しいかと思います。

新製品開発・リニューアル開発プロジェクトでは、「要求の質と網羅性が低く、後工程で苦労する」、「現行製品の仕様に対する理解度が低く、機能追加や新製品開発がうまく進まない」など、要求設定とプロジェクトの計画に関する課題に度々直面します。これに対して、「ステージゲートを設けて要求の質を高める」とか「プロジェクト初期段階において明確な計画を立てる」などの対策を掲げるのは何の解決策にもなっていません。

なぜ、要求設定とプロジェクトの計画が破綻するかというと、「構造化思考力」がチームに不足しているからです。目先の対策を講じたり、分厚い本でHowtoを学ぶよりも、製品開発プロジェクトで大切となる「構造」を上手く扱う術を学ぶことが、プロジェクト成功の近道です。

非連続な製品開発を成功させるためには、製品とプロジェクトを俯瞰して捉え、適切なPDCAサイクルをまわすことが不可欠です。製品とプロジェクトを俯瞰するためには、ものごとのつながり=「構造」を可視化し、関係者と認識を合わせることが必要です。製品やプロジェクトの構造を関係者全員が理解し、チームの礎とすることで質の高いコミュニケーションを促進でき良い「協働」を生み出すことができるようになります。

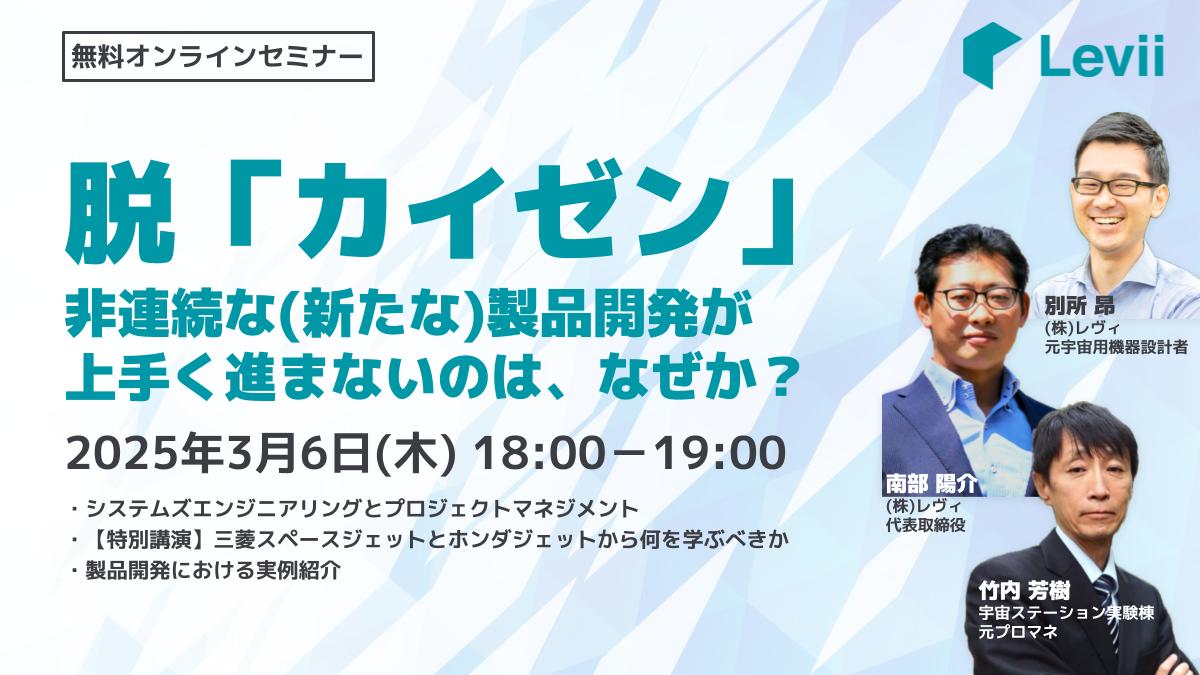

開催日時:

2025年3月6日(木) 18:00〜19:00

形式:

オンラインセミナー(Zoom)

参加費:

無料

内容:

参加方法:

三菱重工業株式会社にて37年間宇宙事業に従事。国際宇宙ステーション(ISS)「きぼう」日本実験棟の開発当初からプロジェクトに参画し、システム要求設定、システム設計等を経験。管制システムおよび搭載ソフトウェア開発をとりまとめた後、プロジェクト・マネジャー等を歴任。宇宙開発で培った経験をもとに、同社内でシステムズエンジニアリングの普及活動を実施。2021年6月にレヴィの顧問に就任。

JAXA宇宙科学研究所で宇宙構造・振動工学の研究に従事し、博士号を取得。大阪府立大学で教鞭をとる傍ら、超小型衛星プロジェクトの指導者となり、2機連続成功に導く。2016年に株式会社レヴィを創業し代表取締役に就任。製造業を中心に数多くの企業の新製品開発プロジェクトなどでSEの実践活用を支援し、成果を上げている。

大学院修了後、大手電機メーカーにて宇宙機搭載電源機器の開発に従事。人工衛星・ロケットの機器開発の中でR&D・提案、概念設計〜詳細設計、製造検査、打上・軌道上運用支援まで一連の製品ライフサイクルに携わる。2022年7月よりレヴィに参画。