本イベントは終了しました。

突然のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進を言い渡され、 既存システムの要求変更、社長の一声、納期短縮…システム開発をはじめとしたプロジェクトに参画した際に辛い経験に心当たりがある方も多いのではないでしょうか?

その理由を一緒に考える特別体験会 「DXの進め方をゲームで学ぶ」 を開催します!

システム開発、プロジェクトの失敗原因をリアルな事例から学ぶと、どうしても気持ちが重くなりがち…。そこで、本体験会では ゲームを活用し、楽しく学びながらプロジェクトの落とし穴を探っていきます!

今回使用するのは、大学や企業研修でも活用されているボードゲーム教材「ペジテの自転車」です。このゲームを通じて、システム開発の「辛い部分」について、笑いながら、盛り上がりながら、一緒に考えていきましょう!

体験会では株式会社レヴィが開発した、DXやITシステム担当者、システム開発者、製品開発者向けのボードゲーム教材「ペジテの自転車」を使用します。

ペジテの自転車紹介ページ:https://levii.co.jp/lab/pejite/

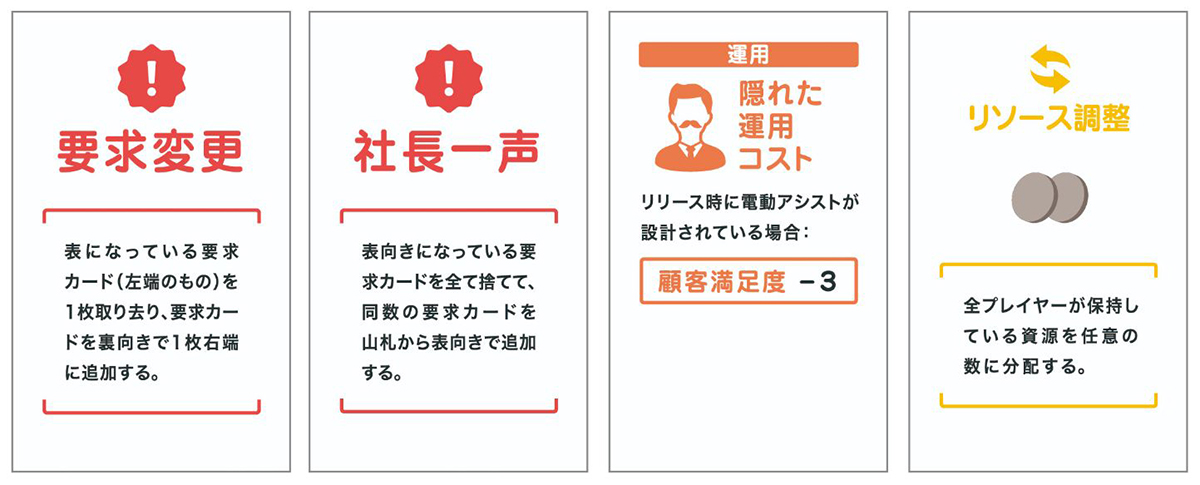

ペジテの自転車では、以下のようにシステム開発でありがちな「イベント」や「要素」を追体験できます🥲

システム開発の苦悩を知る仲間と、楽しく学べる絶好の機会です。 ぜひ、お気軽にご参加ください!

開催日時:

2025年4月18日(金) 19:00〜20:30

形式:

オンラインセミナー(Zoom)

参加費:

無料

内容(予定):

参加方法:

大学院での研究活動をJAXA宇宙科学研究所にて行い修士号を取得後、コニカミノルタ株式会社に入社。 エンジニアとして印刷機の画像処理回路設計や介護事業のIoT・Webアプリケーション開発に従事し、ハードウェア(論理回路)から組み込みソフトウェア・Webまで幅広い開発を経験する。 また、データサイエンス部門とマーケティング部門との兼務を経て、エンジニアだけでなく新規事業開発や顧客接点にも興味を持つ。レヴィではサービス開発とカスタマーサクセスに携わっている。

ベンチャーでのセキュリティ事業やバックアップをした経験から、ユーザフレンドリーな技術支援を得意とする。認定脆弱性診断士(SecuriST)では資格試験の作問協力/講師も行っている。著書に「セキュリティエンジニアの知識地図」などがある

鳥取大学工学部助教・准教授を経て、2021年にJAXA宇宙科学研究所・宇宙飛翔工学研究系の准教授に着任。深宇宙探査用固体ロケットやエアブリージング型再使用ロケットなどの将来宇宙輸送システムの開発に従事している。株式会社レヴィおよび株式会社ロケットリンクテクノロジーの共同創業者として、システム工学やロケット工学をビジネスの場でも実践している。